留青竹刻是一门始于唐代,绵延千载的古老技艺。晚明时期,留青竹刻浸润诗文书画,于薄薄竹筠之上再现书画笔墨韵味,其清新秀逸的艺术风格使之脱颖而出,成为了专门的竹刻门类,备受文人雅士青睐。近代以来,常州留青竹刻开宗立派,代不乏人,可谓中国留青竹刻艺术的重镇。

徐秉方先生,当代常州留青竹刻领军者,国家级代表性传承人,从艺已逾一甲子,成就斐然,蔚为大观。其少承家学,刀耕不辍,在承继传统留青技法基础之上,师法自然,不落窠臼,以留青表现烟霞云雾,在模糊朦胧不见刀处生变化。这一创新极大地拓宽了留青竹刻的艺术表现力,形成了鲜明独特的个人风格,也为留青这门古老技艺注入了时代新风。

留青竹刻贵在文人趣味,书画丹青是为根基。徐秉方先生深知“功在刀外”的至理,刀笔兼修,意纵翰墨。丹青作品谓之“文人彩墨”,自成一格,兼具文人画的笔墨和西洋画的重彩,且书法丹青相得益彰。徐秉方先生自谦画作为“刀余随笔”,而这些“自娱”之作正凸显他在“竹刻家”之外的书画功底和艺术修养,是在竹刻艺术这片文化厚土上又生长出的新篁。

徐秉方先生数十年来一心求艺,甘于恬淡生活。刀笔制艺,成竹在胸;为人立身,比德于竹。此次个展是徐秉方先生对从艺生涯的一次回眸,展现了半个世纪游艺以求的成果。竹刻、丹青、壶刻百余件,无不示人以修竹一般昂扬的艺术生命力。

徐秉方,国家级非物质文化遗产常州留青竹刻技艺代表性传承人。擅书画、能治印、精壶刻。1945年出生于常州武进,受父亲徐素白与海派书画大家熏陶,少时苦研雕刻与书画艺术,经过半个多世纪的竹刻实践,终将留青竹刻从传统以刀模拟笔墨的窠臼中解放出来,开创了当代留青竹刻的时代面貌,被誉为“二十世纪中国竹刻杰出代表性人物”。徐秉方先生的竹刻作品在虚灵中见气韵,工致处纤毫毕现,写意处淋漓潇洒。凭借精湛的技艺和清雅俊秀的艺术风格,其留青竹刻成为最早进入佳士得、苏富比拍卖的中国当代工艺美术作品之一,并入藏大英博物馆等海内外重要文物收藏单位。

江南盛产毛竹,竹与百姓生活密切相关,竹文化蔚然成风,竹刻艺术在此应运而生。自古毗陵竹人辈出,他们宛如临风之竹,清光照人,自是环境使然。徐秉方在竹海披拂中长大,幼时常在竹子上刻划图案,故乡的自然条件赋予了他对竹刻艺术原初的灵气与悟性。

徐秉方出生地:常州南郊鸣凰镇港东村

徐秉方出生地:常州南郊鸣凰镇港东村

雨后的江南竹海

雨后的江南竹海

徐秉方与女儿在太华竹海

徐秉方与女儿在太华竹海

徐秉方在竹海选竹

徐秉方在竹海选竹

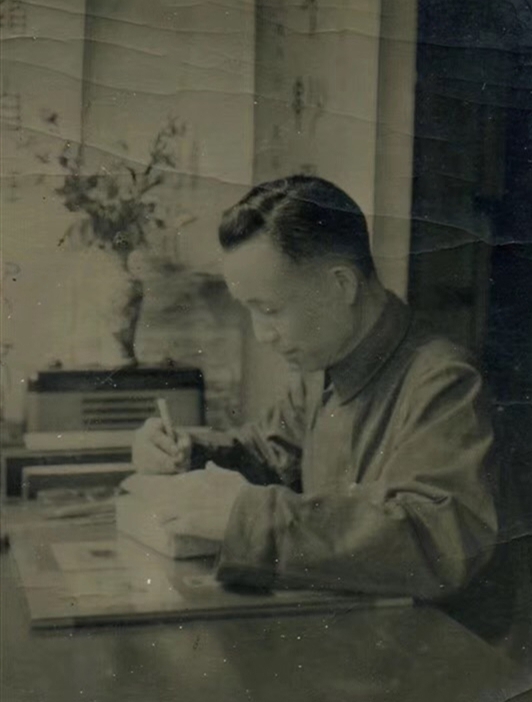

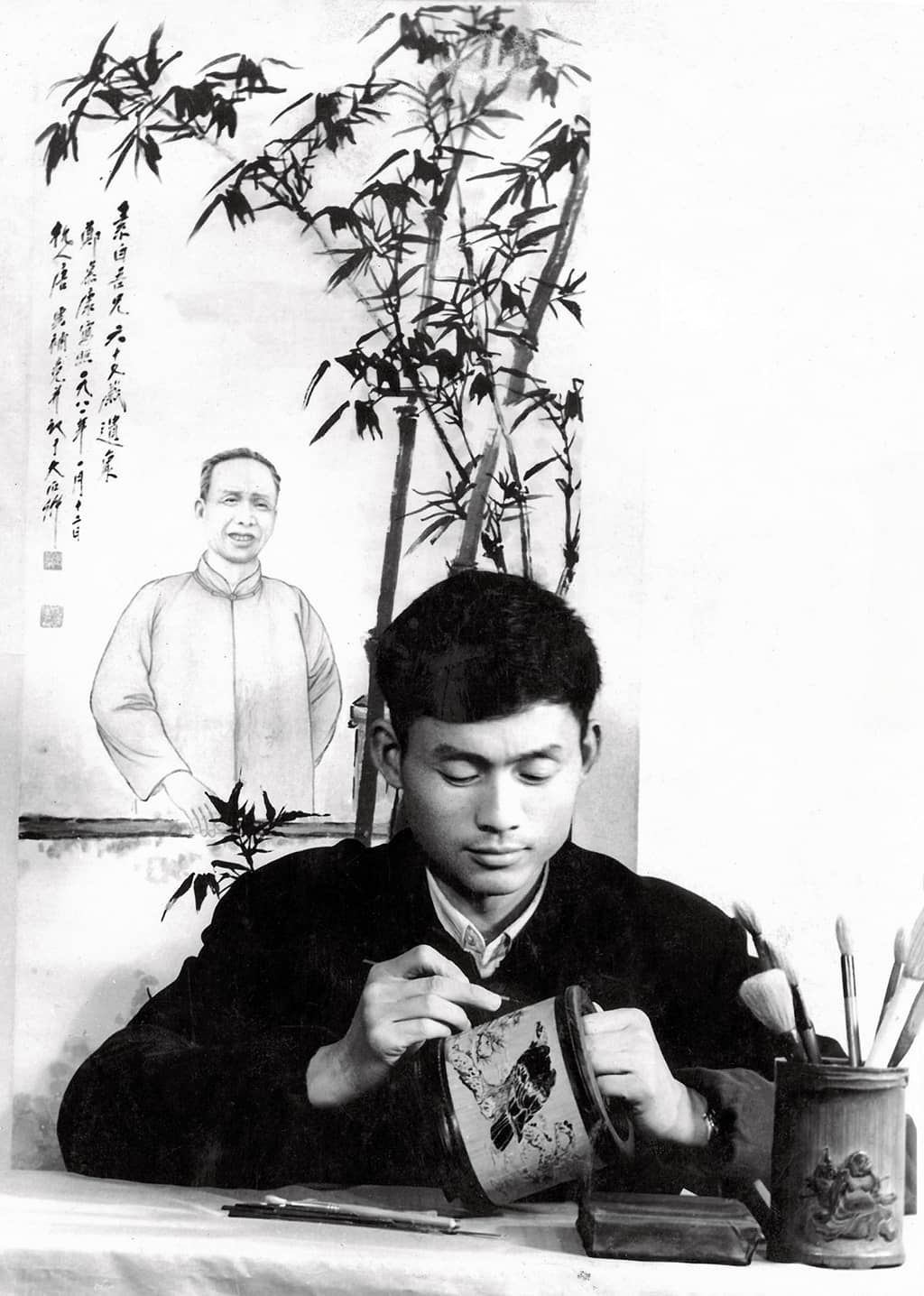

徐秉方之父徐素白为20世纪沪上享有盛名的雕刻大师。徐素白一生与竹相伴,刀走竹表,在晚明竹人张希黄竹刻技法的基础上,通过阴阳并蓄的写意性刀法在竹筠上进行富有立体感的深度表现,汲古泽今,别开生面,使已经衰微百年的留青竹刻重焕生机。徐素白曾告诫徐秉方,艺术家的作品与人品当如竹,清幽隽永,虚心有节。徐秉方不仅继承了父亲的刻刀,也把父亲钟情于竹的品格发扬光大,在竹刻、壶刻和丹青等艺术形式上倾注对竹的热爱。

徐秉方之父徐素白50年代刻竹照

徐秉方之父徐素白50年代刻竹照

徐秉方80年代刻竹照

徐秉方80年代刻竹照

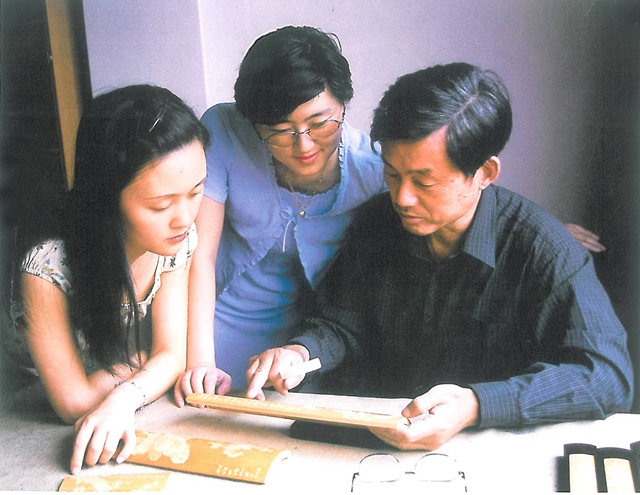

徐秉方没有固守父辈的竹刻成就,他历经六十余载俯首面竹,练意造境,悟得先人留青技法精髓,又不拘于传统,开创了留青山水云雾刻法,用刻刀将若有似无的云烟定格在青筠之上。这种"似用刀又不见刀痕"的手法实现了精工与写意的完美融合,将竹刻技艺真正冶炼到炉火纯青的境界。2009年,徐秉方被文化部定为国家级非物质文化遗产留青竹刻国家级代表性传承人。 徐秉方倾力于留青竹刻技艺的传承,他的两位女儿徐文静和徐春静雏凤清音,分别获得省、市级传承人称号,在当代竹刻界亦享有盛誉。她们从女性特有的细腻视角,辅以精湛秀劲的刀工,将繁花密叶、鸟雀草虫的质感与形态刻画得灵动精微,细腻地再现出物象结构的虚实变化,形成自然雍雅的艺术风格,并渐露当代性。

徐秉方的刻刀

徐秉方的刻刀

徐秉方父女三人在研讨竹刻

徐秉方父女三人在研讨竹刻

留青竹刻以丹青艺术为根基,书画是徐秉方走进竹刻殿堂的一门提升造型能力、提高审美修养的必修课。早年父亲“功夫在刀外”的告诫使徐秉方钟情于笔墨语言的锤炼,他自幼时便工书善画,得海派名家的艺术熏陶,承袭中国传统绘画的文人脉络,同时借鉴吸收西方色彩理论。他撷取自然与生活中的闲情逸趣入画,又以画来感悟生活、滋养性灵,在竹刻生涯外开拓了一隅新天地。文人彩墨的光色斑斓与留青竹刻的“素以为绚”是两种截然不同的艺术风格,但在徐秉方作品中所呈现出的蓊郁气息却是一脉相承的,在形色之外实现了气韵的流动、生机的彰显。

徐秉方自述:

“笔墨锤炼是一个竹人一生的基础课。绘画是大道,工艺美术是分支,有了大道则一通百通。”

云开别有洞天墨稿绘制过程

云开别有洞天墨稿绘制过程

云开别有洞天墨稿制作过程

云开别有洞天墨稿制作过程

徐秉方作画

徐秉方作画

坚竹、傲梅、幽兰、淡菊、清荷、苍松,皆为君子之友,贤达所崇,自然成为徐秉方刻绘歌咏的对象。世间的草木花卉,在未被赋予崇高的人格精神前,就已显现其本身之美。徐秉方浸入自然、目感心悟,同时又匠心独运,以高度的艺术自由来填补、深化造化之美。他深谙自然造物的原则与和谐美的公式,雕刻技法与色彩运用随植物的特殊性而自由嬗变。梅的红艳傲霜、兰的馥郁崖壁、竹的挺立迎风、菊的绚烂秋色、荷的冰清玉洁、松的万古长青,在徐秉方的刀笔下,皆得色与质的相合,呈现出清雅纵逸的意趣。

徐秉方自述:

“余画竹不临他人之作,尽是竹林采之。家乡的红梅公园与无锡的梅园也是我赏花采风之地。自然界中的一切和谐又出其不意,需要破规则才能摹自然的不规则。”

徐秉方在竹林写生

徐秉方在竹林写生

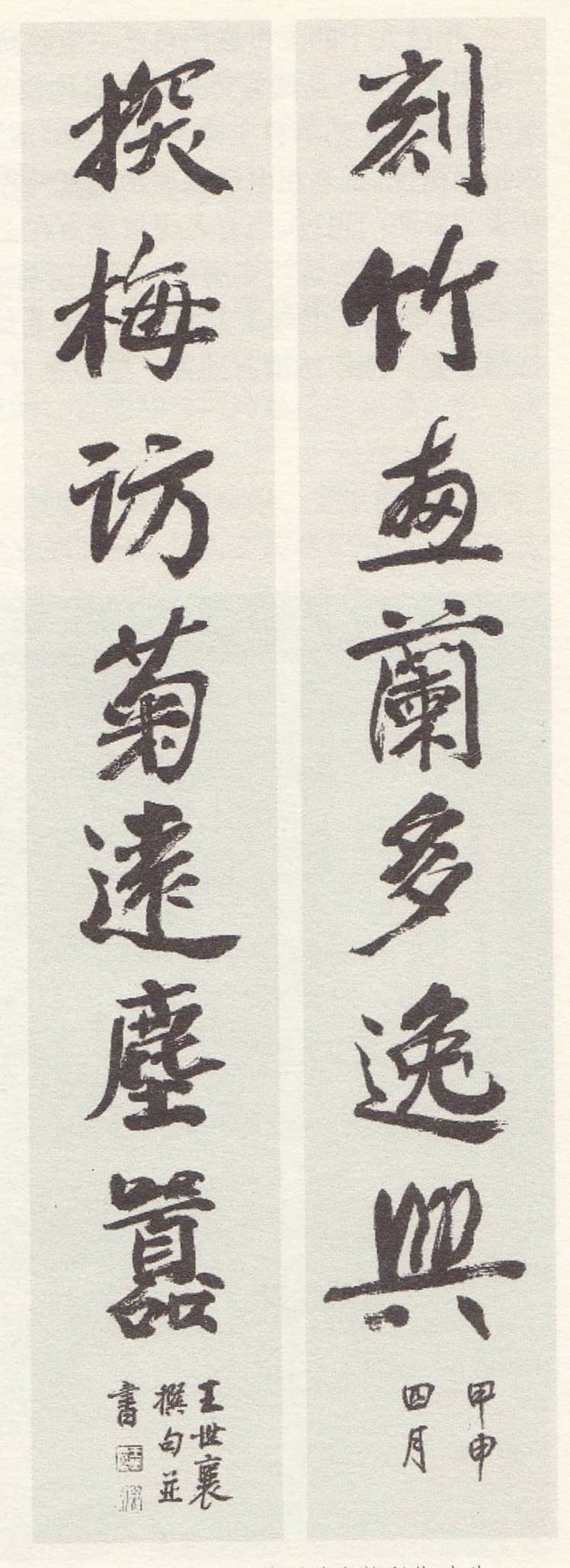

王世襄题词

王世襄题词

人物,在徐秉方的留青竹刻作品中多以美人、高士的形象出现。徐秉方的留青人物刀简、形具、神完。他在精准表现人物容姿的前提下,把握住了对象的风姿与神貌。两行刀痕刻下,一双明眸立现,或烟视媚行、或悲天悯人。坚实的竹皮何以定格流转的眼波?对人物神情的目识心记,对内在品性的揣摩体悟,加之雕刻家的天工匠心,方才做到肖形传神。在创作中,徐秉方与刀笔下的人物共情,窥探艺术对象灵魂的真相,兼以反观自照,在二维竹面上雕刻出了一个又一个有血有肉的立体人物。

生活的原始面貌是最真实生动的艺术素材。自然中的禽鸟虫鱼,门前的累累硕果,生活中稀松平常的食材,都是徐秉方体悟世界、讲述人生的艺术载体。幼时家贫,食粗茶淡饭,知清白之乐;青年时钓鱼、观禽、捕知了,行乡野之乐;晚年喜养鸟雀,莳菊培梅,晓山林之乐。 徐秉方的作品里藏着一个完满自足的世界。他在园蔬苗药中看到了属于这片肥沃土地特有的生命力,在渔樵耕牧时体悟到安贫乐道所带来的恬淡闲适,在禽鸟展翅花木间道出人与自然和谐相处的箴言。他亲近自然、怜爱万物,在艺术中安顿生命、自适自娱。

徐秉方自述:

“旧社会是黯淡的,新社会是光鲜的。生气蓬勃,健康有活力的作品是在肥沃的土地上长出来的。”

远山与虚云,诉说着宇宙豪情。徐秉方的留青山水竹刻擅长将山峦叠压出高远逶迤的气势,又挪移巨壑于近景形成深远的意态。烟云回环缥缈于松石间,奔涌不息。虽然树石云水皆是充满金石之味的刀刻之作,却如水墨洇湿宣纸般,带来丰富的虚实变化。刀味湮没于一片云蒸霞蔚的朦胧内,作者的思绪也弥散在大化中。山川之深远,意在通向何处?拨开刹那生灭的云雾,是否能洞照到宇宙的永恒?艺术是一门可达生命超越的修养实践,徐秉方毕生致力于以刀工表现山水烟云的虚实变化,不仅是竹刻技法的革新,更寄托着他的高情远韵与精神追求。

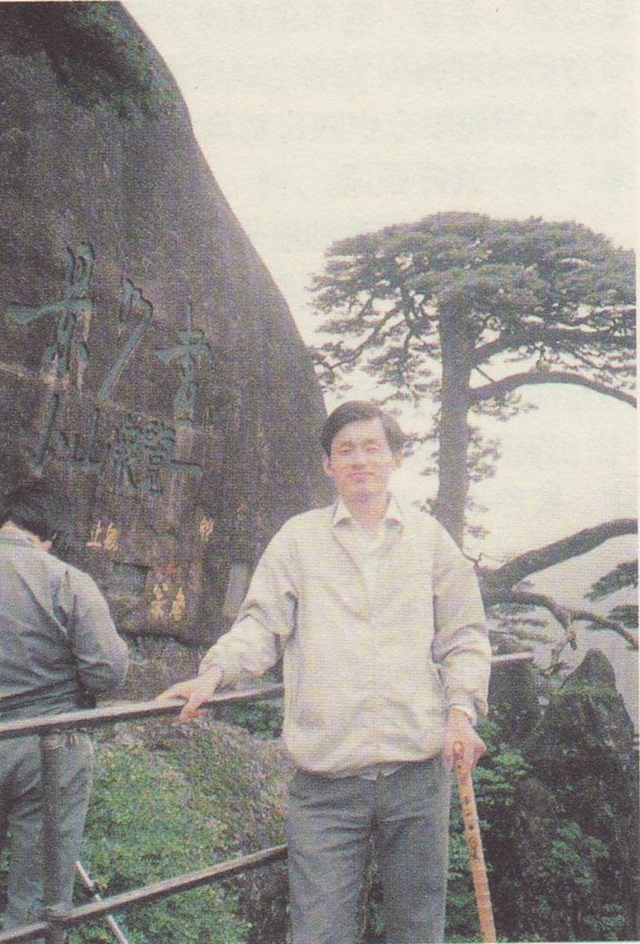

徐秉方开创留青山水云雾刻法,得益于一次黄山之旅。一日,他攀登到黄山半山腰时,忽有一股云雾袭来,扑人眉睫。之前的巨嶂高壁顿时被淹没在一片烟水迷离中,惟恍惟惚,几秒后却又立即雾开云散,山峦重现。徐秉方因此领略到黄山烟云变幻无常的特性。从黄山归来后,他静心回顾这次游历,最终创作出了《黄山松云》等臂搁。山水竹刻,由于烟云的介入,拥有了更为高远无垠的境界,云在动、山在变的情景表现在竹面上是中国竹刻史上的一个创造,烟云也成为徐秉方日后创作中的个人化意象符号。

王世襄在《竹刻艺术》一书中有评,“秉方先生幼承家学,专攻留青,四十以后艺大进,不独于见刀处现神采,要求在模糊朦胧不见刀处生变化。不然对此弥漫蓊郁,满幅烟云,将不知如何措手矣。”

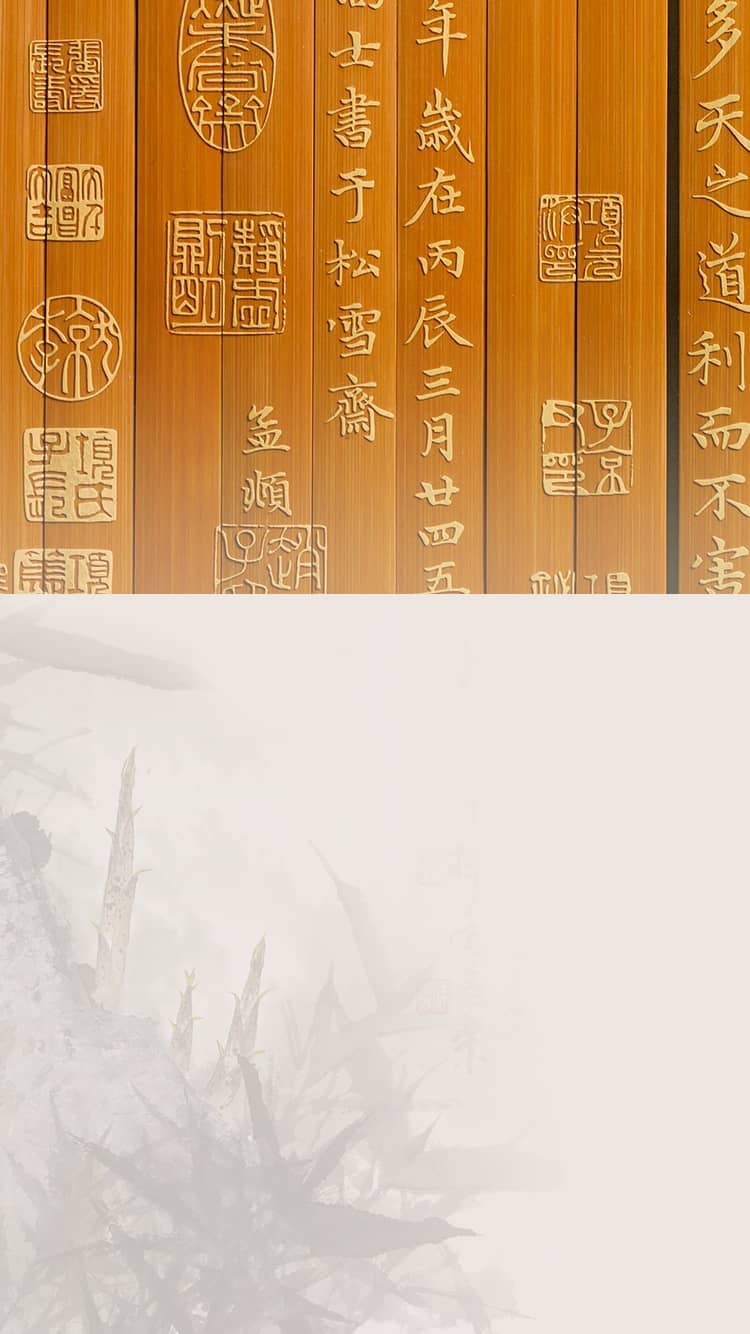

徐秉方在黄山迎客松旁

竹刻是竹人追求人生大道的一种修行方式,他们期盼在幽篁深处,寻觅到一扇可以揭示艺术、生活与生命奥秘的“众妙之门”。徐秉方与女儿将道、释两大文化体系的经典《道德经》与《金刚经》,以竹简形式刻成留青书法作品,以期在艺术创作中修炼人格、涵养心性。这些竹刻作品以名家书法为摹本,随着时间的推移,竹筠与竹肌逐渐拉大色差,文字变得越来越有立体感,彰显出圣贤之言与经典书法的不朽魅力。在凝神雕刻中,艺术家在觉悟者的引领下返回自然本性与单纯的生命意识,以虚静空明的审美心胸体悟经典的精神与智慧,最终在竹片上呈现与心境高度一致的禅意世界。

竹,风清骨峻,抱一而终。清简的“ 竹人”二字,道尽徐秉方一生的艺术与人生追求。

少年时父亲的言传身教、青年时在大师前辈那里得到的提携点化、在雕刻创作中沉淀的深厚艺术功底、经年累月地静观自然所悟到的天道天理,终在晚年回归生命朴质之时一齐迸发、开花结果。

在这位知竹、爱竹、刻竹、画竹的老人“ 身与竹化”的艺术人生中,我们看到了一个家族的传承坚守和一位工艺美术大师的自我锤炼。在他那一件件虚实相生、融入人格与文心的精妙作品中, 奔涌着绵延不绝的文化源流。中国的非遗工艺与传统艺术正如同徐秉方刀笔下的修竹一般,深深扎根于中华民族的文化崖壁上,拥有着四时常茂的生命力量。